2.日本のエネルギー事情

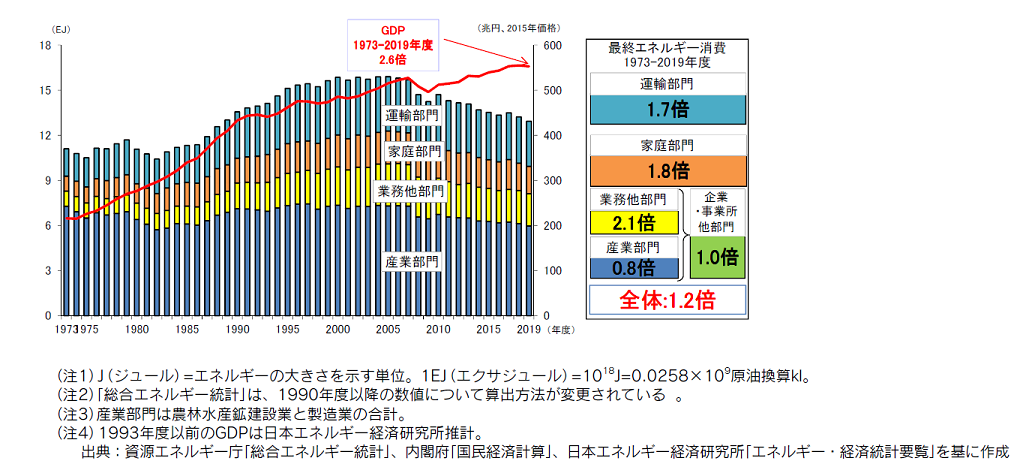

省エネルギーの進展で消費抑制、経済成長と効率向上を両立

日本では、高度経済成長期にエネルギー消費がGDP以上のペースで増加しましたが、1970年代のオイルショックを契機に、製造業を中心に省エネが推進し、その結果、日本はエネルギー消費を抑えながら経済成長を実現しました。1980年代半ば以降は原油価格の低下によりエネルギー消費が増加。2000年代半ば以降は原油価格が上昇したこともあり、エネルギー消費が減少傾向になっています。

部門別推移では、企業・事業所他部門は省エネの進展でエネルギー消費はほぼ横ばい。一方、家庭部門や運輸部門はエネルギー利用機器や自動車の普及等によりエネルギー消費が増加しています。

<最終エネルギー消費と実質GDPの推移>

(注1)「総合エネルギー統計」は、1990年度以降、数値について算出方

法が変更されている。

(注2)1979年度以前のGDPは日本エネルギー経済研究所推計。

(注3)端数処理(四捨五入)の関係で、グラフ内の構成比の合計が100%とならないことや、グラフ内の数値と本文中の数値が合わないこと等がある。

出典:資源エネルギー庁「エネルギー動向」2025年6月版

電力消費量も大幅に増加

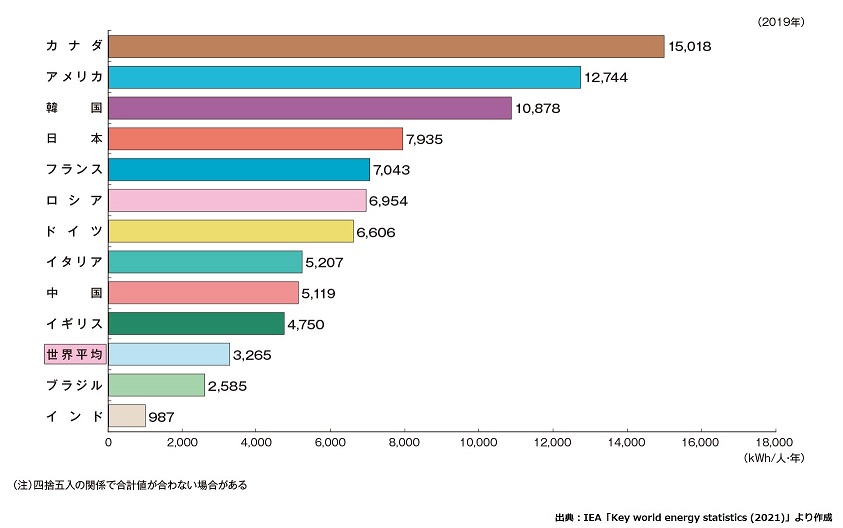

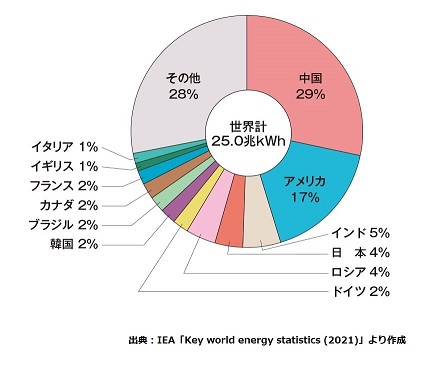

日本は、世界的に見ても電力消費量の割合や一人あたりの電力消費量が、主要国の中でも高い水準にあります。

一人あたりの年間電力消費量はカナダ、アメリカ、韓国に次いで第4位、主要国別の年間電力消費量の割合も中国、アメリカ、インドに次いで第4位となっています。

<主要国の一人あたりの電力消費量>

出典:原子力・エネルギー図面集

<主要国別電力消費量割合>

出典:原子力・エネルギー図面集

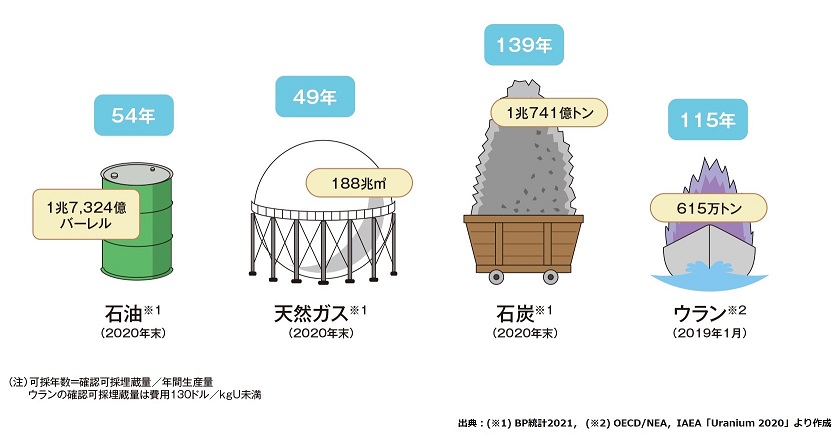

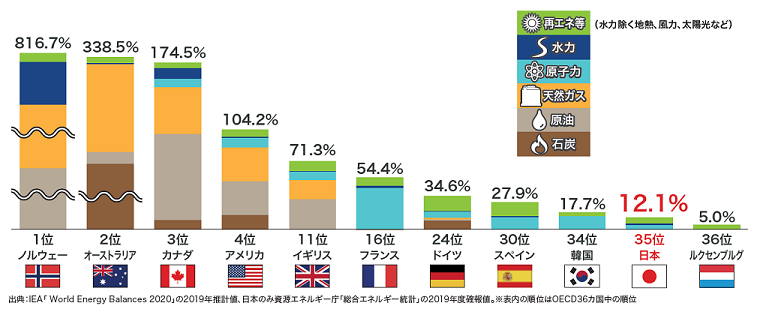

限りのある世界のエネルギー資源。日本の国内自給率は12.6%

世界のエネルギー資源の可採年数は、石炭が最も多く139年。ウランは120年、天然ガスは49年、そして、石油は54年分しかありません。エネルギー資源には限りがあります。今後の消費の増大をj考えると、その確保が厳しい状況にあります。このため、限りある資源を効率的に利用し、省エネルギーにこころがけることが重要です。

日本のエネルギー自給率は12.6%、残りの約87%を海外からの輸入に頼っています。今後、世界のエネルギー資源獲得競争がますます激しくなっていくと予想される中、エネルギー資源を安定的に確保していくこと、そして、特定のエネルギー資源に過度に依存しないエネルギー構成にしていくことが重要です。

<世界のエネルギー資源確認可採埋蔵量>

出典:原子力・エネルギー図面集

<主要国のエネルギー自給率(2022年)>

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー2024年度版」