- アーカイブギャラリー

- 1 北陸の電気事業のはじまり

1

北陸の電気事業の

はじまり

アーク灯で始まった電気の歴史

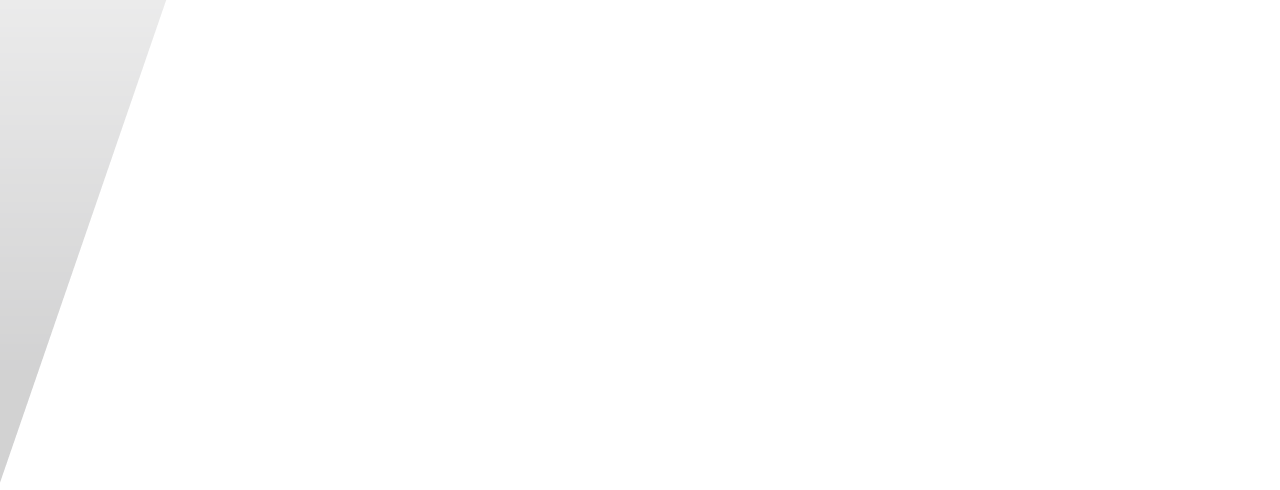

北陸で初めてアーク灯がともったのは1893年(明治26)。金沢市の芝居小屋「戎座(現,金沢市東山)」で,小型発電機を用いて出張点灯しました。7日間点灯し,「電気灯の大仕掛」と評判でした。

翌1894年(明治27)5月20日には富山県でも初めてのアーク灯がともりました。場所は,富山市設博覧会の会場。5馬力の発電機を用い,5000燭光*1のアーク灯1基,10燭光の白熱灯13個を30日間点灯し続けたそうです。費用は当時のお金で545円*2(現在の価値では210万円ほど*3)と大変高額でした。

- 燭光:英語でCandle Power。1燭光は,ロウソク1本分の明るさが目安

- 「北陸政論」1894年5月20日

- 森永卓郎監修(2008)『物価の文化史事典』展望社 に基づき換算

氾濫する暴れ川を

水力エネルギーに活用

富山市で初めてアーク灯がともってから4年後の1898年(明治31)2月25日,北陸で初めての電力会社となる富山電灯株式会社(後,富山電気株式会社―日本海電気株式会社)が富山市(現,富山市星井町)に設立されました。

設立発起人は金岡又左衛門(1864~1929)。金岡は富山市で薬種商を営む実業家であり,34歳で県議会議長や衆議院議員を歴任。金岡家は,常願寺川に近く,毎年のように氾濫を繰り返す河川に苦しむ市民を救おうと,富山県治水同盟会も組織していました。

金岡は,河川の水量を調整する水力発電に着目し,「水力を利用して電気を起こし,その電力を以て地域に産業を興そう」と考えます。

金岡は同志である密田孝吉(1872〜1932)に水力発電所の建設地の調査を命じる一方,売薬商や呉服商などの地元の商人たちに働きかけて富山電灯を設立。洪水に困っていた市民も一株株主として共同出資しました。

キリシタンの魔法と

恐れられた水力発電

金岡又左衛門と密田孝吉は,神通川から取水する大久保用水の塩地点(塩村)に発電所を建設することとし,水利使用承認の交渉を開始しました。

はたして,電気の知識がない地主たちは,「水から火(電気)を発するは,切支丹の魔法使いのすることだ」*と怖がって交渉は難航しました。

金岡と密田は,諦めることなく全地主の説得を重ね,1899年(明治32)4月1日,北陸で初めての水力発電所である大久保発電所(120kW)が運転を開始。12km先の富山市に送電を開始しました。

発電機はアメリカのゼネラル・エレクトリック社製レボルビンフィルド形三相式150kVA。日本に輸入されたばかりの第1号機で,発電機を研究する東京帝国大学電気工学科の学生が相次いで視察に訪れました。

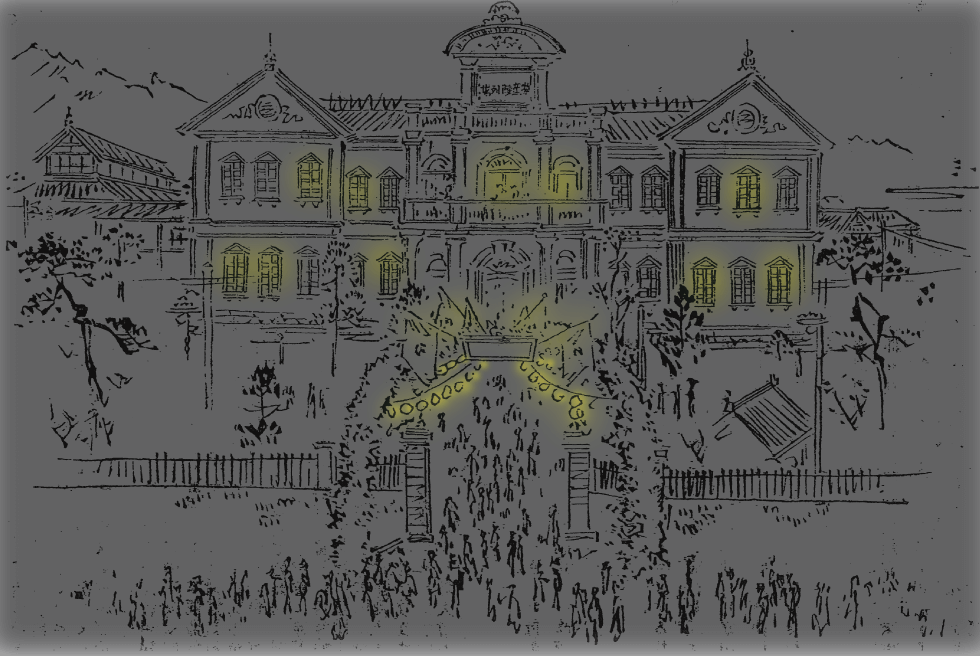

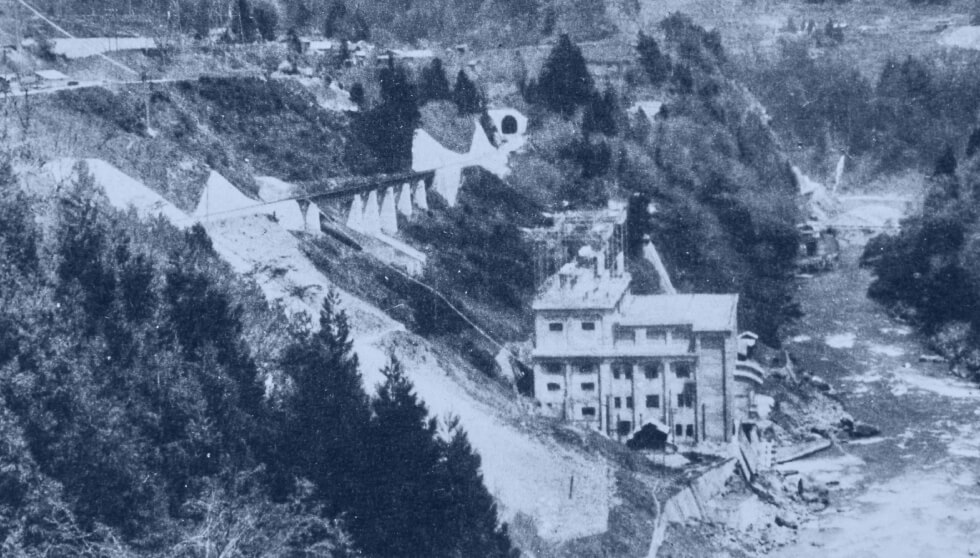

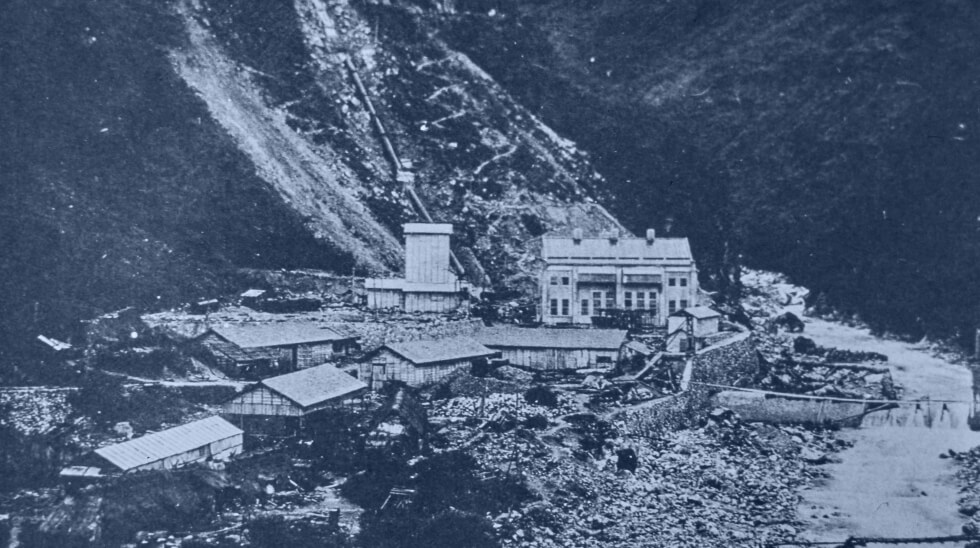

ところが,開業3か月余りで配電設備の3分の2を焼失する大火に遭遇。富山電灯は,これを減資で乗り切り,1907年(明治40)に社名を富山電気に改称すると,新たに神通川の庵谷で発電所建設に着手しました。しかし,庵谷第一発電所は硬岩に阻まれて工事は難航。竣工まで4年の歳月を費やし,1911年(明治44)に運転を開始しました。シーメンス社製三相交流712.5kW発電機2台,ドイツのフォイト社製1120馬力水車2台を導入した最大出力2600kWの発電所は,電気事業用としては当時全国4位でした。

さらに1916年(大正5)には,幾多の難工事と多くの犠牲者を出す庵谷第二発電所(7200kW+予備2400kW)の建設に着手。同社常務の山田昌作が「山田技師」の異名を取るほど没頭し,1919年(大正8)に竣工した同発電所は,計画段階から産業用動力として建設され,日本鋼管富山電気製鉄所設立のきっかけをつくりました。

- 金岡又左衛門翁追悼会(1930)『金岡又左衛門翁』

都市大電力の進出

大久保発電所の開業を皮切りに,石川県でも金沢電気が設立されて辰巳発電所を建設。福井県では京都電灯が宿布発電所を運転開始して北陸各地に電気事業者が誕生。1906年(明治39)には日本全国に84社*もの電気事業者が存在していました。

大正時代には送電線技術が発達して高圧送電が可能になり,東京や大阪などの大手電力会社が水力の豊富な地域の河川で大規模な発電所を建設し,都市部に送電するようになりました。なかでも東京電灯・東邦電力・宇治川電気・日本電力・大同電力の5大電力会社は激しい競争を繰り広げ,地方の電気事業者を次々支配下に収めていきました。

北陸には日本電力(大阪)と大同電力(東京)が進出。とくに日本電力は系列の電力会社も使って富山県の黒部川や神通川,庄川に大規模な水力発電所を建設すると,大都市だけでなく地元にも電力を供給し始めました。このままでは地元の電力会社の経営は成り立たなくなってしまいます。

- 橘川武郎(2004)『日本電力業発展のダイナミズム』名古屋大学出版会

東洋アルミナムから委託され日本電力が黒部川水系に建設した。

氷見出身の浅野総一郎が社長の庄川水力電気が建設し,日本電力に送電した。

日本電力が神通川水系に建設した。

日本電力の系列会社越中電力が常願寺川水系に建設した。

安定した水力発電を武器に

次々と大企業を誘致

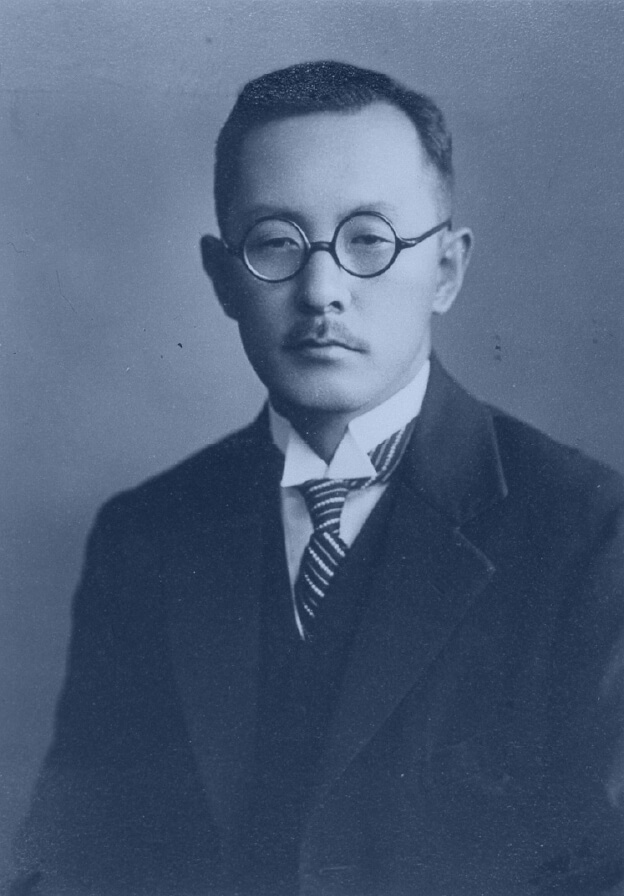

都市大電力の進出に対抗したのは,富山電気に常務取締役として招かれた山田昌作(1890~1963)でした。

山田は,金岡又左衛門の「水力を利用して電気を起こし,その電力を以て地域に産業を興そう」という理念を実践するため,当時最先端の技術や未開発の技術が必要な産業である重化学工業を誘致しました。北陸では工業化が遅れており,自前の技術開発に取り組んで成功することが困難だったからです。

重化学工業は,電力を多く使いますが,当時の最先端技術を用いており,失敗するリスクも高いため, 電力会社や地元の資産家も共同で出資することで挑戦する企業のリスクを低くおさえました。従業員も誘致企業も一体となって事業に取り組んだ結果,富山に新しい最先端技術と産業が根付きました。その後も,富山電気から北陸電力に至るまで,低廉で安定した電力をお届けし,これら重化学企業も100年以上にわたって北陸で操業を続け, 地域経済の一翼を担ってきました。

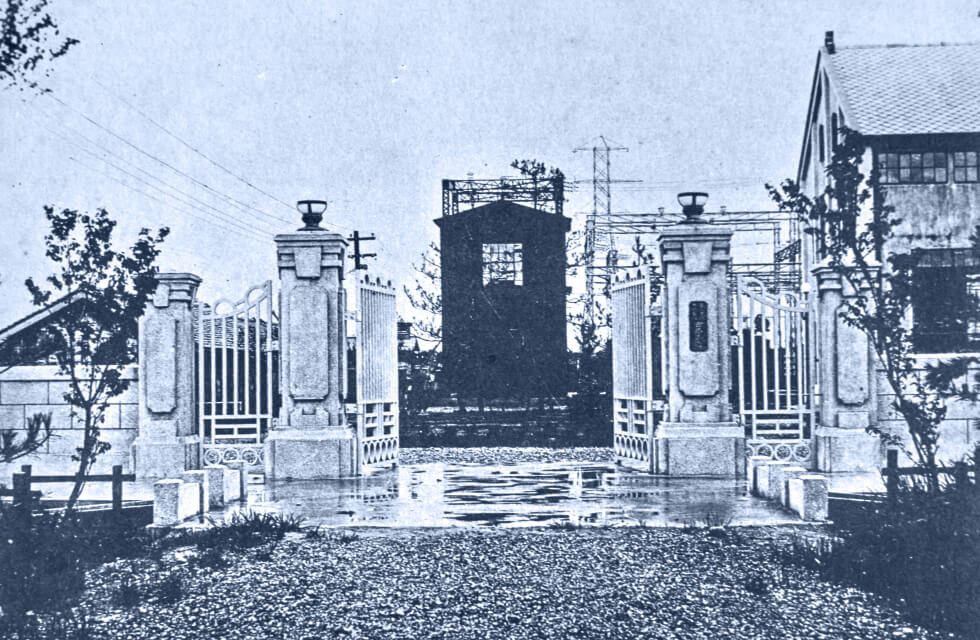

富山電気吉久変電所