- アーカイブギャラリー

- 3 北陸電力の誕生 地域を支えた水力開発

3

北陸電力の誕生

地域を支えた水力開発

電力不足と誘致企業撤退の危機

1951年(昭和26)5月1日の発足と同時に北陸電力は,極端な電力不足に陥りました。原因は,電源帰属に「潮流主義」が採用されたためです。北陸ではもっとも発電能力の高い黒部川,庄川の発電所と水利権の一切と,神通川の源流宮川水系の蟹寺発電所とその水利権,九頭竜川の市荒川発電所など14か所の大規模水力発電所の59万440kWが関西電力の所属となり,北陸電力に帰属したのは39万4211kWにすぎませんでした。

北陸電力が置かれた状況は,国家管理に際して北陸の自立性を説いた山田昌作をして「何が故に北陸電力を当局が認めたか……もしも永久にこのような電源帰属であって宜しいとするならば北陸電力の存在意義はない」とまで言わしめるものでした。

当時は,戦後の復興需要と1950年(昭和25)に勃発した朝鮮戦争による特需が重なって様々な企業の活動が活発になり,全国的に電力が不足していました。しかも,1951年(昭和26)は夏から秋まで全国的な異常渇水に見舞われ,北陸電力は水力電源地にありながらほかの電力会社に比べて著しい電力不足に陥ったのです。計画停電や「稼働休止要請」などの電力制限を実施せざるを得ず,このまま需要が満たせなければ,北陸の復興どころか,戦前に誘致した重化学工業の縮小や撤退もあり得ます。

北陸電力の初代社長に指名された山田昌作は,政府に電源帰属変更を求めて働きかけるとともに,「この不利と矛盾を合法かつ合理的に漸次解決して値の安い安定した電力を使用できるようにしたい」と社員に呼びかけ,叡智を結集して水力発電所の建設を急ぎました。

再編後、全国初となる五条方発電所を皮切りに水力開発を推進

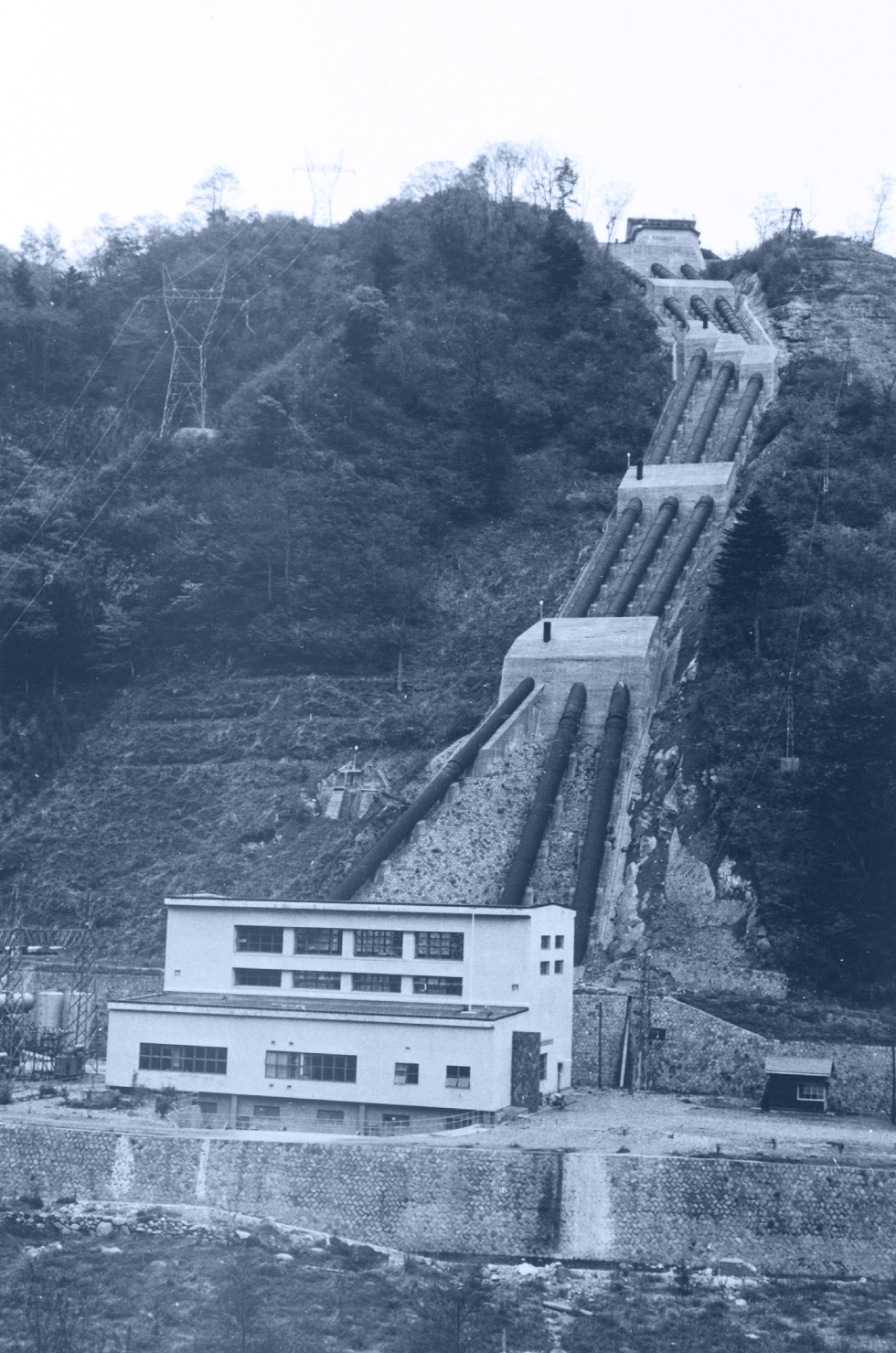

北陸電力は,9電力会社でもっとも早く,会社が発足した1951年度(昭和26)中に3か所の電源開発に着工。1953年(昭和28)1月に,2年の工期を1年6か月に短縮して五条方発電所(1万7500kW,九頭竜川水系)を完成し,これを皮切りに1960年(昭和35)までに16か所,計28万6400kWを開発しました。

なかでも,1954年(昭和29)1月,2月に相次いで運転を開始した神通川第一(8万kW)・神通川第二(4万kW)発電所は,ほかの開発地点に比べて出力が格段に大きく,北陸電力初の本格的な調整池式発電所でありながら,建設開始から22か月という短い工期で工事を完成し,その技術力の高さが注目されました。神通川第二発電所と,1955年(昭和30)に完成した神通川第三発電所は,上流の第一発電所から放流される水をいったん神二ダム,神三ダムに溜め,これを平均に放流しながら下流の灌漑用水の流量調整を行う逆調整用発電所としての機能も果たしています。

独創的で多様な電源を確保-

富山共同自家発電と火力融通

自力による電源開発を急ぐ一方,北陸電力は,電解電炉工業各社との富山共同自家発電株式会社の設立と,関西電力,中部電力との火力融通という,独自の電源開発策を展開しました。

なかでも,富山共同自家発電は,北陸電力が持つ神通川上流の高原川の2地点の水利権を北陸電解電炉工業連盟に譲渡し,共同で自家用発電を行うという,例のないプロジェクトでした。日本鋼管株式会社・日産化学工業株式会社・昭和電工株式会社など11社との共同出資によって建設した見座発電所(2万5500kW),葛山発電所(2万5000kW)は,それぞれ1954年(昭和29),1955年(昭和30)に運転を開始しました。両発電所は自家用水力発電所として全国最大級であっただけでなく,電力融通を考慮し50・60Hz両用の発電機を採用しました。

関西電力大阪発電所4号機は1960年(昭和35)に運転を開始し,北陸電力は以後28年間にわたってその発生電力を活用。1963年(昭和38)には,単独系統が解消された中部電力と,同社の四日市火力発電所3号機の2分の1の融通受電も開始しました。中部電力にとって大容量化による建設費の低減,熱効率の向上に資するとともに,北陸電力には燃料油価格の地域差解消のコストメリットがありました。

開発に賭けた山田昌作

1950年代前半に戦後復興を終えた日本は高度経済成長期に入り,企業は近代化投資を拡大。ハイペースの電源開発の間にも電力需要は急増しました。

北陸電力は,1956年(昭和31)9月に,戦前,富山県電気局によって着手され,日本発送電に引き継がれた後,戦争によって中止されていた有峰開発を,新たに「常願寺川有峰発電計画」として見直し,大規模な水力電源開発に着手しました。

常願寺川有峰発電計画は,総工事資金372億円と,当時の北陸電力の資本金(50億円)の7倍強にのぼり,資金の一部は世界銀行からの90億円(2500万ドル)の借款でまかなう,まさに「社運を賭けた」開発でした。

有峰ダム着工と同じ年の1956年(昭和31)には,黒部川でも関西電力が世界銀行の借款を受けて,黒部ダムの建設に着手していました。有峰ダムと黒部ダムはほぼ同規模の貯水量のダムで,ともに難工事でしたが,有峰ダムは,入念な事前踏査や調査・研究のもと自然の地形に合わせた計画を策定し,3か年という短い工期でダムを完成しました。また,有峰ダムは,富山県により高さ110mで計画されていましたが,北陸電力がダム高さを140mへ見直し,富山県の計画に比べ約2倍の2億2300万㎥もの総貯水量を実現しました。

初代社長の山田昌作は計画段階から何度も現地を踏査し,工事中も現場を訪れては作業員を激励しました。がんの手術直後に特製の輿に乗って訪れたこともあります。北陸電力発足から多くの電源開発を牽引してきた山田昌作は,1959年(昭和34),計画段階から足繁く通った有峰ダムの第一次湛水,和田川第一・第二発電所の運転開始を見届けると同年9月に社長を辞任し,四十有余年に及んだ電気事業から身を引きました。その後,有峰ダムの完成を見届け,1963年(昭和38)にその生涯を終えました。

常願寺川有峰発電計画

「常願寺川有峰発電計画」は,その発電力だけでなく,河川の流量調整や灌漑に資するとともに,大規模貯水池によって電力供給の調整能力を高めた点で,北陸の電源開発の一時代を象徴するものでした。

常願寺川水系和田川上流の有峰盆地を利用して高さ140m,堤頂長500m,総貯水容量2億2300万㎥規模の重力式コンクリートダムを築き,和田川第一・第二,折立,新中地山,小俣ダム,小俣,常願寺川第一(2号機増設)の7発電所計26万7600kWを建設し,渇水期には既設の真川発電所などに補給して出力増加を図ろうとする大規模計画でした。この7発電所は,日本初の超高圧導水トンネルや,最高落差470m,最大出力6万8900kWのペルトン水車,最大出力4万200kWのフランシス水車の採用など,記録づくめの工事でした。最盛期には全国から4000人もの工事従事者が集まり,標高1000mの地での越冬工事も行いました。

有峰ダムは,富山県が着手し,日本発送電に引き継がれた後,戦時中に工事を中断したままになっていた堤体のコンクリートを包む形で建設されました。両岸の強固な岩盤に最短で取り付けるために,右岸部は上流側に,左岸部は下流側に向けて曲がった独特のS字形となっています。 1960年(昭和35) 8月に,着工から3か年でコンクリート全量の打設を完了しました。この工事は国内外の注目を浴び,同年に世界ダム会議の視察団も訪れました。

1959年(昭和34)6月の和田川第一・第二発電所の運転開始を皮切りに次々と発電所を完成させ,1960年(昭和35)12月,折立発電所の運転開始を以て,「常願寺川有峰発電計画」が完成しました。この時点で,北陸電力の水力発電所は119か所,合計出力は98万3779kWとなり,供給力は発足時の約2.5倍に増強されました。

さらなる供給力を確保 有峰再開発

北陸電力では,ピーク需要に対応する電源として,また,石油危機の経験から,有峰ダムの水資源をさらに有効に活用して新たに有峰第一(26万kW)・第二(12万kW)・第三(2万kW)発電所を建設し,供給能力を約70万kWにまで高める「有峰再開発計画」を立案,1977年(昭和52),実行に移しました。

有峰再開発は,既設ダムを利用するため,新設にはない条件下での工事を強いられました。さらに,標高1100mの高地で積雪4m,最低気温マイナス20度以下,最大風速毎秒20mという気候条件のもと,道路が6か月間途絶するなかで,300人が越冬して工事を継続。国内では初めての二冬に及ぶ大規模な越冬工事でした。厳冬期における寒中コンクリートの施工は,その工期の短さとともに日本の土木工事史に大きな足跡を残す事業となりました。

有峰再開発の完成で有峰ダムは,総出力68万2600kWの電力を生むとともに富山市の飲料水や工業用水としても利用されています。

北陸の水を限りなく有効活用

九頭竜川・手取川開発

常願寺川有峰発電計画と並行して,1955年(昭和30)から北陸電力は福井県の九頭竜川にダム式の湯上発電所(20万kW),西勝原第三発電所(5万kW)の2発電所を建設する計画を策定しました。一方,同時期に電源開発株式会社*が上記2発電所に加え,揚水式の長野発電所の建設を含む開発計画を提出したことから,政府等を交えた調整が行われました。その結果,両社で次の取り決めに基づく開発が行われ,1968年(昭和43)5月に3発電所が運転を開始しました。

- 電源開発が揚水式の長野発電所(22万kW)および湯上発電所(5万4000kW)を開発,所有

- 北陸電力が西勝原第三発電所(4万8000kW)を開発,所有

北陸電力は1971年(昭和46)に計画した石川県の手取川総合開発でも電源開発との共同事業を行うこととなり,手取川第一発電所(25万kW)を電源開発が,第二・第三発電所(計11万7000kW)を北陸電力が開発しました。

当時は高度経済成長によって北陸地域の「最大電力(ピーク電力)」が毎年記録を更新しており,電力需要の増加に対応するため,北陸電力は九頭竜川・手取川開発以降も新たな水力地点での電源開発を進めました。

- 電源開発株式会社 電気事業再編成で発足した当初の9電力は,北陸電力同様に高まる電力需要に対して資金的な制約から充分な電源開発ができない状況にありました。このため1952年,政府は電源開発促進法を制定し,これに基づいて66.69%を国が,残りを9電力会社が出資する電源開発株式会社を設立。同社は,佐久間ダム,奥只見ダム,御母衣ダムなど大規模な電源開発を推し進めました。