- アーカイブギャラリー

- 2 北陸の独自性を守った経営者

2

北陸の独自性を

守った経営者

電力の国家管理-

北陸の独自性を無視した政府案

日本が太平洋戦争に向かうなか,国家総動員法のもとで,民有民営だった電気事業も国の管理下に置かれることになりました。

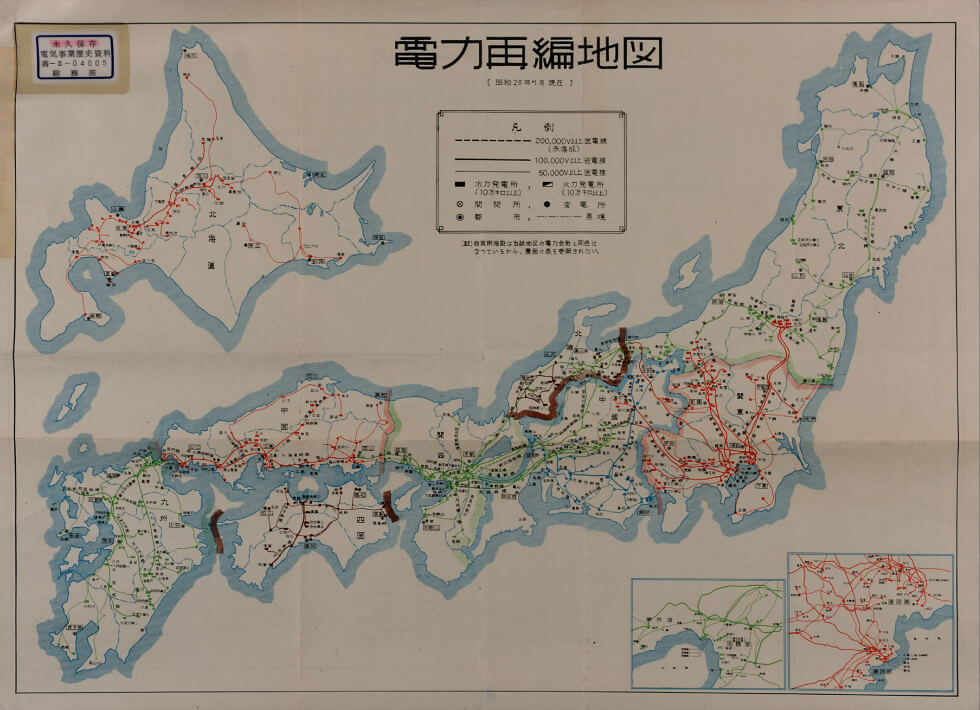

1939年(昭和14)4月に全国の電力会社の送電設備・発電所を統合して日本発送電株式会社が設立されると,1941年(昭和16)4月には全国を北海道・東北・東京・中部・関西・中国・四国・九州の8つのブロックに分けて8配電会社に統合する計画(配電事業統合要綱)が発表されました。この計画で北陸は,中部地区に組み入れられることになっていました。

太平洋側の東海地方と日本海沿岸の北陸とでは,同じ本州の中央に位置するといっても気候も風土も異なります。米作も東海は二毛作で,北陸は単作です。このまま北陸が東海地方に組み入れられれば,これまで日本海電気(旧富山電気)を中心に,地域ぐるみで重化学工業を誘致し,地域に根付かせてきた努力が泡と消えます。

民有民営から国家管理になることには,北陸だけでなく全国約500社に及ぶ電気事業者が一斉に反対しました。しかし,軍部の発言力が大きく,電気事業者たちの反対の声は押しつぶされました。

日本海電気の本社ビルとして神通川を埋め立てて造成された馳越線に1936年4月に竣工した。

日本海電気の本社のほか,ホテル,レストラン,大ホール,社交倶楽部を備えた日本海側で初めての複合ビル。

北陸の独自性を守った山田昌作

国の8ブロック案に敢然と立ち向かったのは,日本海電気(旧富山電気)の社長山田昌作ただ一人でした。

政府の指示に反対することが許されなかった戦時下,山田は,「国を挙げての超非常時局に,一地方の利益を主張するという利己的な行動は,あやまれるもはなはだしい」*1と批判され,身の危険さえささやかれました。

それでも「北陸で生まれ育ち,成長した産業は,すべて北陸の特殊性によって成長したもの。この特殊性を無視して,中部配電の北陸支店となってしまえば,北陸にせっかく芽生えた産業は枯れてしまう。それは北陸だけでなく,国家,国民のためにもならない」と考える山田は,「所信を述べる事が臣道の実践である」と,毎日のように逓信省を訪れて訴え続けました。

その信念と行動力はしだいに官僚たちの心を動かし,1941年(昭和16)夏,山田は,逓信大臣や省首脳,8ブロックの社長候補者たちを前にその考えを述べることを許されました。

山田の北陸を思う信念は集まった人々の心を動かしました。村田省蔵逓信大臣は後に,「愛国愛民の至情があるとすれば,あのときの山田氏の真情がまさしくそれであった」*2と,語っています。こうして北陸電力圏の独立が「暫定的に(当分の間)」という条件付きとはいえ認められたのです。

戦時下,国が一度は発表した方針を自ら覆したのは,ほとんど奇跡でした。

- 正治清英(1958)『北陸電気産業開発史』国際公論社

- 河野幸之助(1963)『山田昌作傳』日本時報社出版局

「北陸は一つ」のもと

電気事業の自主的な統合

政府への陳情を繰り返す一方で山田昌作は,北陸地域のすべての電気事業者に「自主的な統合」を呼びかけていました。

1941年(昭和16)8月2日,「北陸は自主的に独立した電力圏をつくるべし」という山田の呼びかけに応じて日本海電気を中心に北陸の電気事業者12社が統合して,北陸合同電気株式会社を設立しました。大阪毎日新聞はこれを「配電統合方式の全国的範例」と讃えました。北陸合同電気に自主統合した12社それぞれが,自社の利益よりも地域の未来を優先し,国家管理にも対応できる体制をつくったからです。

翌日の8月3日,政府は「特例」として北陸電力圏を認め,全国9配電会社体制を発表。翌1942年(昭和17)4月1日,北陸合同電気が,北陸で営業する日本電力,京都電灯,金沢市営電気から配電設備の出資を受けて北陸配電株式会社が発足しました。このとき北陸配電の配電地域は,富山県・石川県・福井県の3県とし,当分の間,福井県の若狭地区は関西配電の配電区域とされました。

自主的に統合した北陸合同電気は北陸配電に継承されました。一方,大資本同士で競争を繰り返していた日本電力や京都電灯は,強権の下に,日本発送電と北陸配電ならびに各配電会社に設備を出資することになり,会社は消滅しました。

戦後再び脅かされた北陸の独立

国家総動員で戦った太平洋戦争は,日本の敗戦で終わりました。

富山市・福井市・敦賀市は終戦直前に空襲を受けて瓦礫と化し,社会の秩序もすべて崩れ,戦争責任を問われた軍人の追放はやがてあらゆる分野の公職者に及び,北陸配電でも社長の山田昌作と副社長の金井久兵衛らが会社を去りました。

1949年(昭和24),混乱のなかで電気事業は連合国軍総司令部(GHQ)が主導して再編成されることになり,発電・送電・配電を一貫して行う民営の電力会社発足を基本に,全国を北海道・東北・関東・関西・中国・四国・九州の7ブロックに分割する案が提出されました。この案では,北陸は中部とともに関西に組み込まれます。

北陸では,戦前に誘致された重化学工業でつくる電解電炉連盟をはじめ北陸大口電力需要者産業連盟などの電力多消費型の企業が立ち上がりました。北陸配電を中心に政財界を挙げた「7ブロック反対運動」を繰り広げたのです。

北陸の独立を堅持し民営による

発・送・配電一貫体制を確立

日本政府も電気事業再編成審議会を設置し,どのような形に再編成するかを検討し始めました。会長は,後に「電力の鬼」と呼ばれる松永安左エ門でした。松永は,9ブロックの再編成を支持。日本発送電の所有になっていた全国の発電・送電設備については,地方の主要電源を大消費地である関東・関西に帰属させる「潮流主義」を主張。これに対してGHQは発電・送電設備と水利権はその施設が属する地域の電力会社にすべて移管する「属地主義」を主張し,対立しました。

1950年(昭和25)11月24日,政府はポツダム政令を発令し,発・送・配電一貫経営,地域別民有民営9社,電源帰属の「潮流主義」を基本とする「電気事業再編成令」と「公益事業令」を交付。1951年(昭和26)5月1日,北陸電力株式会社をはじめ9電力会社が発足しましたが,電源帰属は「潮流主義」が採用されたため,北陸地方の黒部川,庄川の水力発電所設備とその水利権は,関西電力株式会社に帰属することになったのです。